中央大学専門塾/予備校CHU-PASSの代表菅澤です。

このページでは、中央大学商学部の世界史入試問題の傾向や特徴を解説しております。

中央大学に合格するには学部別の対策と同時に、科目別の対策も必要になってきます。

中央大学商学部に合格したい方は「世界史」の特徴や傾向を理解したうえで勉強に励みましょう。

無料説明会・1ヶ月返金保証制度の

受講が可能です!

無料説明会・1ヶ月返金保証制度の参加が可能です!

中央大学商学部とは

中央大学商学部についての情報は別途コチラに記載しております。

中央大学商学部を知りたい方はコチラより閲覧してください。

中央大学商学部「世界史」の前提情報

| 試験時間 | 60分 |

| 大問数 | 3題 |

| 解答形式 | マークシート・記述併用型 |

| 頻出単元 | 東洋史(特に中国史) 西洋史(特にヨーロッパ史) 文化関連 |

試験時間はちょうど60分に対しての大問の数は三つです。

しかしながら、問題数に換算すると40題から50題程となるので早い時間で正確に解く必要があります。時間配分としては各大問15分程度で最後の残った時間でマークの見直しや漢字間違いなどを直していきましょう。

頻出単元は、主に3つです。

➀東洋史(特に中国史)

2021年の問題には古代史、2020年には中世史、2019年には古代の中国史など年によって異なりますがまんべんなく出題されています。特に感じが多い中国史は正確に漢字を覚える必要があるので問題演習の際に漢字をないがしろにすることなく正確に覚えましょう。

②西洋史(特にヨーロッパ史)

2021年の問題には中世ヨーロッパに関連する問題が多く出題されました。特に新型コロナウイルスの社会情勢も加味されパンデミックに関する問題もあったので、時事問題にも目を向ける必要があります。

2020年は近代のヨーロッパ、2019年には中世のヨーロッパと傾向としては中近世のものが多いと思われます。細かい文化に関連するものも出題されるのでしっかりと押さえておきましょう。

③文化関連

2020年度の中央大学商学部の世界史の問題では大問2の多くの問題が中国文化史に関連するものでした。このように文化史がまとまって出題されることは少なくありません。

細かくて覚えるのも難しい文化史ですが対策としては一問一答に取り組みつつ、その作品などの内容にも少し触れてみましょう。そうすることのよって脳に印象付いて記憶にのこりやすくなります。

中央大学商学部「世界史」の傾向

それでは、中央大学商学部「世界史」の特徴・傾向を見ておきましょう。

中央大学商学部には三つの大問があり、それぞれテーマ別でわかれています。

そのなかで、正誤問題があったり、記述の問題があったりと問題のレパートリーは様々です。

中央大学商学部の問題は、大きく分けて3つの問題が存在します。

■空所補充問題(記述)

■空所補充問題(記号)

■正誤問題

以下の問題が存在します。

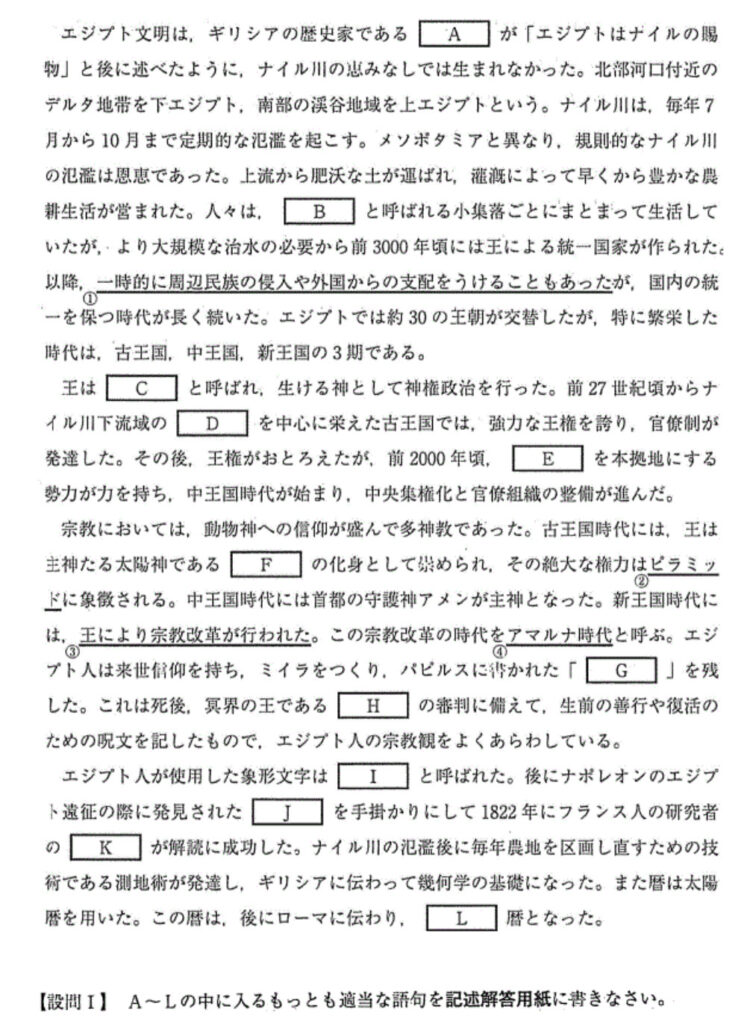

■空所補充問題(記述)

例:

空所補充問題問題(記述)は問題中の空所となっている場所を記述で補充する問題のことです。

中央大学商学部の世界史の問題は各大問ごとに最初の5つほど一問一答式の記述問題が出題されます。

この問題での対策の方法としては正確に回答が書けるようにしておくということです。

中央大学商学部の世界史の問題の記述での一問一答式で問われる記述の問題では基本的な用語を問われることがほとんどです。

従って、正答率も高くなるので正しい字で的確に回答できるかが問われます。

正しい字で、的確に回答できるようにするためには、問題集、ワークなどを何周もすることです。そうすることで、アウトプットの仕方、正しい回答の仕方を定着させることができ本番の際も落ち着いて回答できると思います。

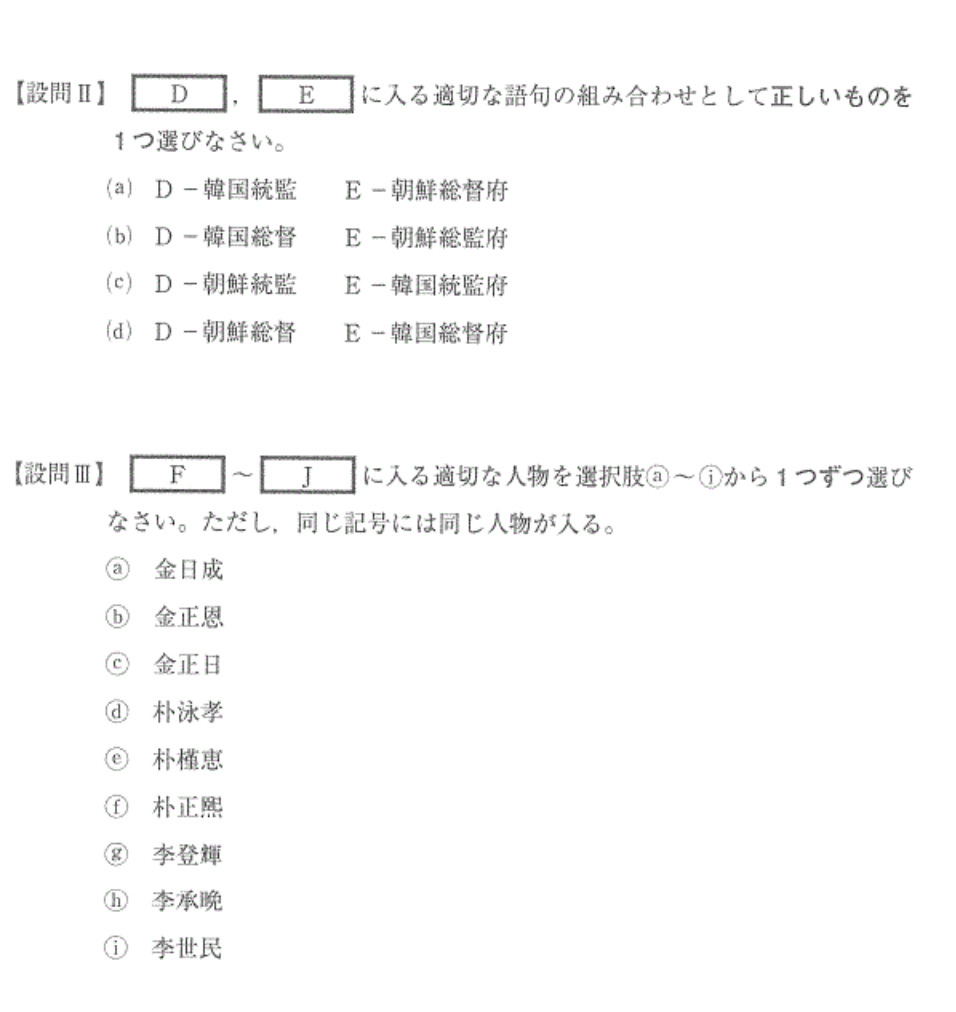

■空所補充問題(記号)

例:

空所補充問題(記号)は記号で問題中の本文の空欄に当てはまる用語を選択することです。

例題のようにここでの空欄補充問題の選択肢は似たようなものがあり、正確に覚えなければなりません。上の問題では選択肢に「朝鮮総督府」や「朝鮮総監府」など紛らわしいものばかりです

それなので紛らわしいものを正確に覚えるコツが三つほどあります。

①語呂合わせで覚える

正直、一番これが手っ取り早いです。例えば洞窟画で有名な「ラスコー」と「アルタミラ」があります。この二つで聞かれるのがどちらががフランスで、どちらがスペインかです。ここで「フランスにある洞穴絵画 鼻に抜けるのはフランス語」すなはち、フランスコーと覚えてしまえば楽勝です。(くだらないですが、、、)

②歴史的背景をつかむ(大事です)

やはり、歴史という教科を学ぶにあったって、背景を覚えることは本質に繋がります。

通史の復習や問題演習を繰り返して正確な情報にしていきましょう。

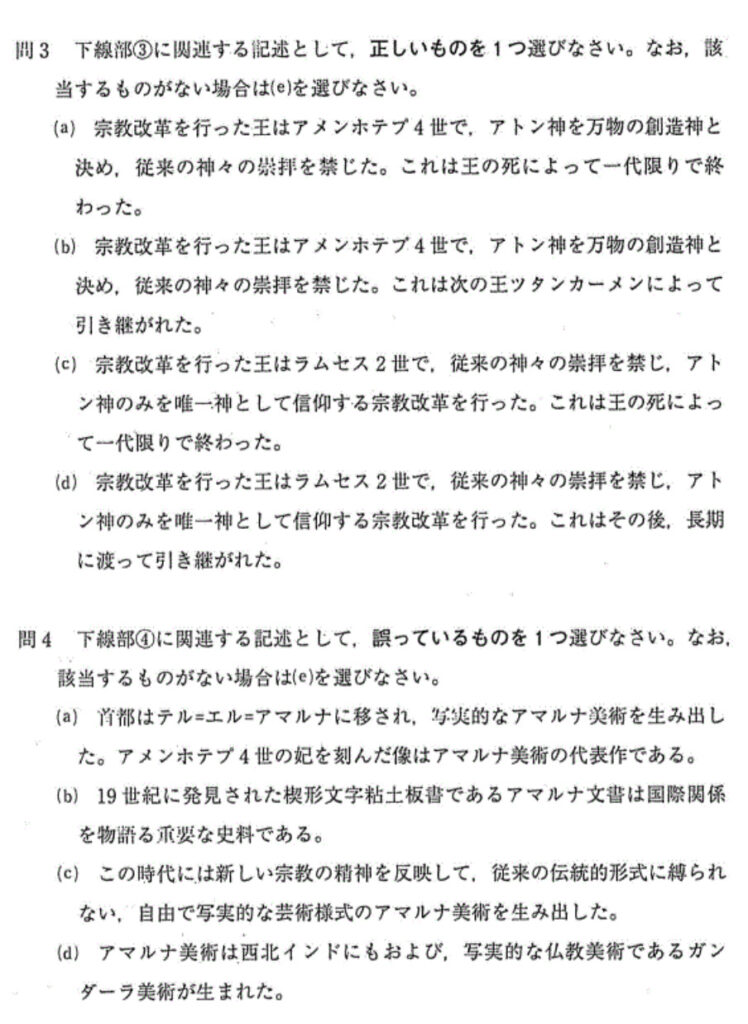

■正誤問題

例:

正誤問題は本文の下線部に関連する事項について問題文の正誤を判断する問題のことです。

中央大学商学部の世界史の問題において一番ポイントとなるのはこの問題です。なぜなら、全部の問題の中でこのような形式の割合が一番多く、かつ難易度もとても高めです。

この問題は一問一答形式とは違い、まぐれで正解することもあるでしょう。しかし、しっかりと根拠を持ったうえであっていることが本当の正解です。

特に、人名、年代(世紀)、場所、東西南北が特に狙われやすく、注目すべき部分です。

たまに、因果関係なども文章の中でポイントとなるので気を付けて解きましょう。

世界史の正誤問題対策として、自分で単語カードを作ることをお勧めします。カードの表には戦争の名前、裏にはその条約や表には出来事、裏には年号など、セットで覚えるべきものを確実に正答率をあげられる方法です。

このような対策をしていると、先ほどの紛らわしい選択肢を選ぶ問題の対策となるのでぜひ実行してみてください。

中央大学商学部「世界史」の攻略法

続いて、中央大学商学部の世界史攻略法を記します。

ここに該当してない場合、合格は厳しいです。

しかし、これらに該当している場合は合格の可能性が高いと言っていいでしょう。

❶正確なインプット・正確なアウトプット

中央大学商学部世界史攻略法1つ目、「正確なインプット・正確なアウトプット」です。

中央大学商学部世界史攻略法1つ目としてインプットとアウトプットが挙げられますが、ではインプットとアウトプットの定義をおさらいします。

インプットとは

インプットとは本来「入力する」という意味ですが、勉強においては学んで、「覚える」ということです。必要な知識を得る作業です。

アウトプットとは

アウトプットは「外に放出する」という意味があり、勉強においては「覚えたことを思い出す」こと、そして「思い出した内容を外に出す」作業になります。

まず正確なインプットとは歴史の縦の流れ、横の流れと様々な出来事の因果関係をしっかりと抑えながら勉強していくことで、多くのものを整理された状態で頭の中に入っている状態にすることです。

ただ一問一答だけに取り組みなど単純に世界史の語句や、年代を覚えているのであれば、それは歴史教科の本質から外れています。従って、知識がバラバラな状態となってしまっているため、着実に記憶できていません。

すべての歴史の出来事に因果関係というものは必ずあります。そこをしっかり押さえることで、ただの点だった知識も線としてつながり、理解の範囲が広がっていくでしょう。

❷原因・概要・結論を説明できるようにすること

中央大学商学部世界史攻略法2つ目、「原因・概要・結論を説明できるようにすること」です。

中央大学商学部の世界史の問題は多くの問題が基本的な問題です。歴史の基礎的な部分は高校生に理解できないような因果関係はありません。

それなので、細かい語句、年代を抑えた後は出来事がなぜ起こったのか、どのような出来事だったのか、その出来事によってどのような影響を与えたのか、説明できるようにしましょう。

そのためにできることとしては、教科書を精読するということです。一見分厚く、読みづらそうな教科書ですが、利用の仕方で上手に活用できるのです。歴史の教科書の本文は世界の出来事を詳しく、かつストーリー性があり一貫性があります。それなので、流れを理解するのに持って来いな教材なのです。

従って、「ここよくわからないな」、「時代背景がつかめないな」と思ったらもう一度教科書をよく読みましょう。そうすることで自分に納得した形で落とし込むことができます。

❸最初は細かな知識より通史に取り組む

中央大学商学部世界史攻略法3つ目、「細かい事柄を覚えることより全体を覚える」です。

先ほども説明しましたが、中央大学商学部の世界史の問題には難しい正誤問題が多く出題されます。よって、ここをどう攻略できるかがポイントとなるでしょう。

そうといって、細かい知識を詰め込もうとする受験生がいます。この方法はあまりお勧めしません。なぜなら「キリがないから」です。細かいことに夢中になっていると勉強の方針がぼやけていまい、かつ終わりが見えないためモチベーションが下がってしまうこともあります。

従って、先ほども説明しましたが、教科書を利用して通史の勉強をなるべく早く済ませましょう。通史が終わった際に一問一答などの問題集を利用して細かい事柄に取り組んでいきましょう。

以上のように世界史はインプット・アウトプットの繰り返しです。何度も取り組む必要がありますが心が折れないように目標をもって華の大学生活のために頑張りましょう!