始めに:【千葉大学の必須対策は…?】千葉大学のプロが必須対策を徹底解説【25年度入試】

千葉大学に特化した大学受験塾

千葉専門塾/予備校CHIBA-PASSを運営しております

代表の菅澤です!

千葉専門塾/予備校CHIBA-PASSアシスタントのオニ坊です!

本日はどのような記事になりますか?

本日は

「【千葉大学の必須対策は…?】千葉大学のプロが必須対策を徹底解説【25年度入試】」

というテーマで記事を書いていきます。

千葉大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。

千葉大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!

千葉大学の合格方法と千葉専門塾/予備校CHIBA-PASSが気になる方はコチラ!

千葉大学の試験情報

試験情報

千葉大学の入試過程では、共通テストのスコアと個別試験の成績を合わせた総合得点で受験生の合否が決まります。このシステムは、学部によって試験科目やその配点が異なるため、具体的な入試情報は大学の公式ウェブサイトで確認する必要があります。一般的に、文系学部では英語、国語、社会または数学が試験科目として設定されており、理系学部では英語、数学、理科が基本的な構成です。

この入試システムの特徴は、学部によって異なる科目要求があることです。例えば、文系の法政経学部では数学が必須であり、文学部では社会科が求められます。また、教育学部や看護学部のように通常の科目構成から外れる特殊な科目要求を持つ学科も存在します。

さらに、共通テストではほとんどの学部で5教科7〜8科目が必要とされていますが、医学部や法政経学部などでは2段階選抜が行われ、特に2021年度では医学部が倍率7倍、法政経学部が倍率13倍となるよう調整されるなど、入試難易度が高く設定されています。これは、特定の学部において高い競争率と質の高い学生を確保するための措置です。

したがって、千葉大学の入試を検討する受験生は、自分が志望する学部の具体的な入試要件を理解し、適切な準備を行うことが重要です。適切な科目選択と効率的な勉強計画により、受験生は目標とする学部への合格を目指すことができます。このような情報を踏まえ、受験生は早期から試験科目や形式に合わせた対策を進めるべきであり、特に競争率が高い学部に挑戦する場合はさらに集中的な準備が必要です。

併願のパターンを考える

受験生が私立大学と国公立大学の併願戦略を立てる際や、国公立大学の志望校を変更し、後期試験を受ける場合の対策を検討することが大切です。これにより、受験生は最適な入試計画を立て、自分の学力に合わせた戦略的な選択が可能となります。

特に、私立大学への併願時には、受験生は安全校として私立大学を選ぶことが一般的です。これは、国公立大学の入試で予期せぬ結果に直面した際に、確実な後退基地を持つためです。さらに、国公立大学の志望校を変更する際や後期試験の受験を検討する場合には、第一志望校の入試が不本意な結果だった時の対策として重要です。

具体的には、私立大学との併願では、例えば国公立大学の試験日程と私立大学の試験日程が重ならないように調整し、両方の試験に臨めるよう計画を立てることが一例です。また、国公立大学で志望校を変更する場合や後期試験に挑む際には、前期試験の結果を踏まえて、より現実的な目標設定を行い、準備不足の科目に集中して取り組むことが推奨されます。

したがって、受験生は複数の大学と多様な試験の機会を利用して、自身の合格可能性を最大化するための戦略を練るべきです。これには、各大学の入試情報を事前に詳細に調べ上げることが不可欠であり、これを基にした柔軟かつ戦略的な入試計画が受験成功の鍵となります。このアプローチを通じて、受験生は多くの選択肢の中から最適な道を選び、自己の能力と希望に最も合致する大学への進学を目指すことができます。

私大はマーチレベル〜日東駒専以下を中心に

国公立大学の受験戦略を練る際に重要なのが、安全策として私立大学との併願です。千葉大学を目指す受験生の場合、目標とする私立大学のレベルは、理想的にはMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)クラスを考慮することになりますが、より確実性を求める場合は、日東駒専(日本、東洋、駒澤、専修)などの一ランク下の大学を選ぶことが一般的です。

この選択は、国公立大学入試での不確実性に備えるためのもので、万が一の事態に備えて複数の受験機会を持つことができます。例として、過去のデータによれば、千葉大学を目指す受験生の中で、日東駒専レベルの大学にも応募していた受験生は、その大学群から確実に合格を勝ち取ることが多いです。このように、より低い偏差値の大学群を併願することにより、受験生は合格の安全網を確保することができます。

さらに、共通テストのスコアを活用する私立大学の併願も有効です。例えば、日本大学では共通テストで75%から80%の得点を目指すことが一般的ですが、これは一般入試の併用を通じてさらなる安全策を確保するためです。この戦略により、受験生は国公立大学だけでなく、私立大学での合格のチャンスを増やすことが可能となります。

したがって、国公立大学受験を控えた受験生は、千葉大学のような目標校の合格に向けて努力すると同時に、私立大学との併願を通じてリスクを分散させることが望ましいです。これにより、様々な可能性に備えることができ、最終的にはより確実に高等教育への道を歩むことができます。

国公立の後期と「志望校を下げる」目安

国公立大学を志望する受験生にとって、共通テスト後に志望校を調整する選択肢は非常に重要です。特に、「千葉大学に挑戦するか、それとも他の大学に安全策として出願するか」という判断は、共通テストのスコアを見てから行うのが一般的です。

この段階で、受験生は自分の得点に応じて、どのレベルの大学に出願するかを前もって計画しておくべきです。低いスコアの場合、例えば近隣の国立大学や公立大学に目を向けることも一つの戦略です。

この戦略の背後には、受験生が自身の実力と目標を現実的に評価するという理由があります。例として、共通テストで予想外の低スコアを取得した場合、横浜市立大学や埼玉大学、宇都宮大学のような地元の国公立大学にシフトする選択が考えられます。これらの大学も非常に評価が高く、より現実的な選択肢として機能するため、受験生は自身の可能性を広げることができます。

後期試験に関しても同じアプローチが有効です。共通テストの結果を受けて、関東圏内に限らず、他県の国公立大学への出願を検討することも一つの選択肢です。これにより、受験生は地理的な制約を超えてさまざまな大学へのチャンスを探ることができます。

したがって、国公立大学を志望する受験生は、共通テストの結果に基づいて柔軟に志望校を調整することが推奨されます。これにより、彼らは自身の受験戦略を最適化し、最終的な大学選択においてより幅広い選択肢とセーフティネットを持つことが可能になります。このアプローチは、受験生が自身の将来に最適な教育機会を確保するための重要なステップとなります。

千葉大学の配点と目標点数

科目・配点:文系(例:法政経学部)

法政経学部の入試において共通テストの構成は、「外国語、国語、数学1A2B、理科基礎2科目または基礎なし1科目、社会2科目(選択肢として世界史B、日本史B、地理B、倫理政経)」から成り、総点は900点です。この得点は最終的な評価の半分に相当しますが、理科基礎のように配点が全体の4%未満となる科目については、過度な準備を避けることが望ましいです。

この配点制度の背後には、試験全体のバランスを取ることが目的とされています。例えば、理科基礎が他の科目に比べて相対的に低い配点であるため、受験生はこの科目に過剰な時間を割かず、より重要な科目に集中するべきです。特に、外国語や社会科目は比較的高い配点を占めるため、これらの科目で高得点を目指すことが合格に直結します。

具体的には、受験生は社会科目である世界史Bや日本史Bなどに重点を置いて準備を進めることが推奨されます。これらの科目では、しっかりとした内容理解が求められるため、試験勉強の戦略としても、より多くの時間をこれらの科目に割り当てることが有効です。また、これらの科目の学習を通じて、試験での得点アップが期待できます。

したがって、法政経学部を目指す受験生は、共通テストの科目と配点を理解し、それに基づいた効率的な学習プランを立てることが重要です。このアプローチにより、受験生は限られた準備時間を最も効果的に使用し、各科目で必要な知識とスキルを身につけることができます。最終的には、この戦略的な準備が合格につながるため、受験生は自分の強みと試験の要求を照らし合わせて、最適な対策を講じるべきです。

| 共通テスト | 450点* |

| 外国語(個別) | 300点 |

| 国語(個別) | 300点 |

| 数学(個別) | 300点 |

科目・配点:理系(例:工学部)

共通テストで評価される科目は、「外国語、国語、数学1A2B、理科2科目(物理、化学限定)、社会1科目(世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から選択)」となっています。特に理科は物理と化学のみが選択科目として設定されており、これにより試験の科目範囲が明確に限定されます。

この中で英語の重要性は特に注目されます。共通テストでの英語は100点、個別試験での英語は300点で、合計400点の配点がされていることから、工学部を含む理系学部でも英語のスコアが全体の成績に大きく影響することになります。これは、工学部が理系指向であっても、英語能力が高く評価される現代の教育環境を反映しています。

具体的な例として、工学部の受験生が英語を軽視し、理科や数学に多くの時間を割いてしまうケースが考えられます。しかし、英語の配点が全体の約30%を占めるため、英語の準備不足は合格の可能性を大きく損なう原因となり得ます。したがって、理系学部の受験生も英語の勉強に十分な時間を確保し、対策を練ることが不可欠です。

このように、共通テストと個別試験の構成を理解し、英語を含めた全科目で均等に力を入れることが、工学部をはじめとする理系学部への合格には重要です。これにより、受験生は多面的な学力を示すことが可能となり、目指す学部での成功に繋がります。この戦略に基づき、受験生は試験準備において英語の学習を重視することが推奨されます。

| 共通テスト | 450点* |

| 外国語(個別) | 300点 |

| 数学(個別) | 300点 |

| 物理・化学(個別) | 300点 |

目標点数

千葉大学においては、二段階選抜が特定の学部や学科で採用されていますが、その詳細についてはここでは深入りせず、一般的な「合格点」の基準についての情報を提供します。

千葉大学の各学部で要求されるスコアは、学部によって異なりますが、受験生はこれを目安にして自己の学習計画を立てるべきです。たとえば、文系学部と理系学部では求められる科目や得点が異なり、それぞれの学部で合格に必要な最低点が設定されています。

具体的には、文系学部では国語、英語、社会科目のスコアが重視されるのに対し、理系学部では数学と理科の成績が特に重要視されます。例えば、工学部の場合、数学と物理の得点が合格の鍵を握ることが多く、これらの科目で高得点を獲得することが望まれます。

したがって、受験生は自分が志望する学部の合格基準を事前に把握し、それに基づいた効率的な学習戦略を立てることが求められます。このアプローチにより、目標とする学部への合格の可能性を高めることができるでしょう。このような準備は、受験生が時間と労力を最も必要とする科目に集中することを可能にし、全体の学習計画の効率を向上させます。

合格最低点と平均点

千葉大学における法政経学部(文系)と工学部(理系)の入試点数に関して詳しく解説します。これら二つの学部は、それぞれ異なる科目の重みが設定されており、受験生は自分の学力を適切に評価して対策を立てる必要があります。

文系の法政経学部では、国語、社会、英語の3科目が主に評価の対象とされます。これらの科目では、論理的思考力や表現力が求められるため、文系学部の受験生はこれらの科目で高得点を目指すことが望ましいです。例として、社会科目では現代社会や政治経済の理解が深く問われるため、これらの分野に関する詳細な知識が必要です。

一方、理系の工学部では、数学と理科(物理、化学)の得点が特に重要です。工学部志望の受験生は、これらの科目で高い理解度を示すことが求められ、特に数学と物理の応用問題の解答能力が試されます。例えば、物理では力学や電磁気学の問題が頻出し、これらの問題に対応するためには、理論だけでなく、その理論を実際の問題に応用できる能力が不可欠です。

したがって、受験生は自分が志望する学部の要求される科目に重点を置いた勉強計画を立てることが重要です。このように計画を立てることで、各科目における学力を最大限に引き出し、合格に必要な得点を確保することが可能となります。この戦略により、受験生は効率的に学習時間を配分し、試験での成功を実現できます。

工学部の合格者最低点(機械工学コースの例)

- 2020年度:742/1350点(52.4%)

- 2019年度:777/1350点(62.5%)

法政経学部の合格者最低点

- 2020年度:765/1350点(56.7%)

- 2019年度:725/1350点(53.7%)

参考:過去の入試状況

目標点の例(法政経学部の例):820/1350点

文系受験生の場合、800点以上の得点が必要とされており、理想的には820から830点を目標とするのが望ましいです。国語の得点が不安定なため、共通テストや個別試験の英語で高得点を目指すことが重要です。数学に自信がない受験生の場合、数学で120点程度を目標に設定し、国語や英語で得点を補う戦略も効果的です。共通テストでは少なくとも75%の得点を目指すべきであり、理想的には80%近くを獲得することが推奨されます。

このアプローチは、文系学部への合格に必要な全体的な戦略を反映しています。例えば、英語や国語で高得点を目指すことは、これらの科目が得点を安定させやすいため、特に重要です。数学が苦手な受験生は、他の科目で高得点を獲得することによって、全体の得点をバランスよく保つことが可能になります。

具体的に、英語ではリーディングやリスニングの得点が高くなる傾向があり、国語では現代文の理解力を強化することで得点向上を目指すことが一般的です。また、数学が苦手な受験生は、基本的な問題に焦点を当てて安定した得点源とすることが有効です。

このように、それぞれの科目において最適な学習戦略を立て、実際の得点可能性を踏まえた上で、合格に必要な得点を獲得することが、文系学部受験生には求められます。この計画的なアプローチにより、受験生は効率的に学習時間を活用し、最終的な目標である大学合格を実現することができます。

| 共通テスト | 360/450点 |

| 外国語(個別) | 160/300点 |

| 国語(個別) | 150/300点 |

| 数学(個別) | 150/300点 |

目標点の例(理学部の例):840/1350点

工学部の入試では通常740から770点の範囲で合格点が設定されていますが、より安全なマージンを持たせるために840点を目標にすることが望ましいです。文系学部に比べ、国語のような不安定な科目が少ないため、理系の科目で比較的点数を取りやすくなっています。しかし、一部の学部ではさらに高い得点が要求される場合があるので、その点は注意が必要です。共通テストにおいても、目標としては80%近くの得点率を目指すことが推奨されます。

この得点目標の背景には、工学部特有の入試科目の構成があります。例えば、数学や物理、化学といった科目では、基本的な理解と問題解決能力がしっかりしていれば高得点を狙いやすいという特性があります。具体的に、数学では計算問題や応用問題で高得点を得るための対策が有効です。また、物理や化学では実験や理論問題に対する正確な知識と応用力が求められます。

特に工学部を志望する受験生は、これらの科目における深い理解と実践的な問題解決能力を持つことが重要です。このため、具体的な学習計画としては、各科目の重要ポイントを押さえつつ、過去問や模擬試験で実際の試験状況に慣れることが不可欠です。これにより、受験生は試験当日に臨機応変に対応し、目標得点に到達する可能性を高めることができます。

このように、高得点を目指すことは、受験成功のために必要な戦略であり、工学部を含む理系学部への進学を目指す受験生にとって、科目ごとの効果的な対策と総合的な試験準備が必要です。このアプローチを通じて、受験生は試験での成功を最大化し、希望する学部への道を切り開くことが期待されます。

| 共通テスト | 360/450点 |

| 外国語(個別) | 160点 |

| 数学(個別) | 160点 |

| 物理・化学(個別) | 160点 |

千葉大学・科目別の勉強法と問題攻略

時系列・やるべき科目と対策

国立大学の入試においては、文系でも理系でも共通して数学と英語が重要な科目となります。これらの科目の準備を早期に終えることが、効率的な学習計画には不可欠です。文系学生であれば高校2年生までに数学1A2Bの基本をマスターし、理系学生の場合は同時期にさらに進んで1A2Bを完了し、数学3に取り組む余裕を持つことが理想的です。

この戦略の背景には、数学と英語の基本がしっかりと固まることで、他の科目への集中が可能になるという点があります。たとえば、文系学生が数学を早期に終えることで、社会科目や国語、そして英語により多くの時間を割くことができます。理系の場合も、数学の進度を早めることで物理や化学など他の専門科目に集中できるようになります。

具体的な事例として、数学が得意でない文系学生が高校2年生の間に数学1A2Bを終えておくことで、高校3年生の間は文系科目や英語の強化に専念できるようになります。同様に、理系学生が高校2年の夏に数学1A2Bを終えることで、残りの高校生活をより高度な数学や専門科目の学習に充てることが可能です。

したがって、国立大学受験を目指す受験生は、数学と英語を優先して早期に学習を進めることが推奨されます。このアプローチにより、他の科目にも十分な時間を割り当てることができ、全体的な学習計画の効率を大きく向上させることが可能になります。これは、受験生がバランスよく知識を深め、各科目で高いパフォーマンスを発揮するための基盤を築くことに貢献します。

英語

英語の試験では、主に二つの長文読解問題と複数の語を用いて空所を補充するタイプの文法問題が出題されます。これらの文法問題は、実質的に英作文の技術を要求されるため、多様な英語表現に精通していることが必須です。また、長文読解では、選択問題のみならず、記述問題や英訳和訳の問題も含まれていることから、多角的な読解能力と表現力が求められます。

このような試験構成は、受験生が英語の幅広い知識と技能を持っているかを測るために設計されています。例えば、文法問題では一般的な選択式問題よりも高度な理解と応用が必要であり、受験生は様々な文法構造を活用して正確な英文を作成する能力を示さなければなりません。長文読解の部分では、単に内容を理解するだけでなく、それをどのように英訳や和訳に落とし込むかが試されるため、高度な読解技術とともに適切な語彙力も必要です。

具体的な対策としては、高校3年生の夏までに共通テストレベルの英語をマスターし、長文読解が時間をかければ適切に処理できるレベルに達していることが理想的です。この時期には、長文問題に対する体系的なアプローチを固め、記述や翻訳問題にも対応できるよう、具体的な例文や過去問の練習を通じて準備を進めます。

このように、英語の試験準備では多方面にわたる技能が求められるため、受験生は各種の問題タイプに対して均等に力を入れることが推奨されます。この戦略により、英語の総合的な力を伸ばし、試験での成功を実現することができるでしょう。このアプローチによって、受験生は試験に臨む自信を持ち、求められる様々なタイプの問題に効果的に対応することが可能となります。

国語

国語の試験範囲には現代文、古文、漢文が含まれており、各部分で異なるタイプの問題が出題されます。現代文では、最近の試験で文学史に関連する問題が頻繁に出題されているほか、漢字の読み書き問題も多いため、これらの知識問題の準備が重要です。特に漢字では、読み問題と書き問題が各5問ずつ設定されており、これらに対応するためには早期からの準備が効果的です。

現代文の対策としては、高校3年生の夏からでも遅くないですが、文学史や漢字の知識に関する学習を疎かにしないことが大切です。また、空所補充型の要約問題も出題されるため、これらのタイプの問題に慣れるために過去問を活用することが推奨されます。

古文と漢文においても、試験では文の全体的な理解を問う問題や情報を整理する必要がある問題が出題されます。これらの科目では、文章が難解ではないものの、文学史の知識が求められることがあるため、共通テストのレベルに到達するまで基本的な内容をしっかりと固め、その後は実践的な演習に力を入れることが効果的です。

これらの情報から、国語の各部分においては、基本的な知識と応用力の両方が必要であることがわかります。受験生は文学史や漢字のような知識問題だけでなく、文章の要約や全体の理解を問う問題に対しても準備を進めるべきです。これにより、国語の試験全体にわたって高い得点を目指すことが可能になります。このアプローチは、受験生が試験で成功を収めるためには不可欠であり、計画的かつ効率的な学習が求められます。

世界史・日本史

個別試験の社会科目では、受験生は世界史または日本史のいずれかを選択して受験します。これらの科目で出題される問題タイプには、空所補充や短答問題、そして詳細な論述問題が含まれます。論述問題は通常、100から200字の範囲で、特定の用語を使って答えるよう求められることが多いです。これらの問題に対処するためには、史事の正確な理解が必要であり、その理解があれば答えを形成することができます。

この科目の効果的な準備方法としては、高校2年生の中盤から関連する予習を開始し、高校3年生の夏には歴史の大まかな流れを把握し、重要用語を覚えることが推奨されます。特に、教科書に記された太字の用語は、試験でよく出題されるため、これらの用語は確実に理解しておくべきです。

その後の学習ステップとしては、論述対策用の参考書を使用して、段階的に論述技術を向上させることが重要です。教科書の内容を基にして、様々な問題に取り組むことで、知識を深めていきます。秋になったら、実際の過去問題を解くことで試験形式に慣れ、実際の試験に備えます。また、一問一答形式の問題では確実に点数を取るため、この部分での準備も徹底的に行うことが必要です。

このような段階的かつ継続的な準備は、社会科目の試験において高得点を獲得するためには不可欠です。徹底した用語の暗記と実際の問題への適用、そして過去問演習を通じて、受験生は試験で求められる知識と表現力を磨くことができます。この戦略により、受験生は社会科目での成功を実現することが期待されます。

数学

千葉大学の数学試験では、文系学部では3問、理系学部では5から6問の記述式問題が出題されます。各学部には、解答すべき問題数が指定されており、文系学生は最低でも1問を完答し、他2問で部分点を獲得する戦略が推奨されます。理系学生には、少なくとも3問の完答と1問の部分点獲得を目標としています。問題の難易度は極端に高いわけではありませんが、問題に固執し過ぎると他の問題で時間が不足し、点数を落とすリスクがあるため、解答可能な問題から順に解くことが効果的です。

この試験形式は、学生が時間管理と問題選択能力を適切に発揮する必要があることを示しています。例えば、文系学生が3問中2問で部分点を獲得し、1問を完答することで、合格ラインを越える点数を確保できる可能性が高まります。理系学生の場合、数学3だけでなく数学1A2Bからも出題される問題に対応するため、高校3年生になっても、基礎的な数学1A2Bの演習を怠らずに、早期から数学3の範囲にも取り組むべきです。

このアプローチにより、文系も理系も、全体として高得点を目指す戦略を立てることができます。具体的には、文系学生は通常より数学問題に多くの時間を割くことが少ないため、計画的に学習して試験に臨むことが重要です。理系学生は、数学3の複雑な問題に対応する能力を高めると同時に、基礎となる数学1A2Bの演習を継続することで、幅広い問題に対応可能となります。

このように、学生は各自の学部に応じた戦略で数学試験に臨むことで、最大限の得点を目指すことが可能です。効果的な時間管理と問題選択を行うことが、千葉大学の数学試験で成功を収める鍵となります。

理科

理科のカリキュラムは多くの学校で進行が遅く、進学校でも9月や10月になってようやく終了する場合が多いです。そのため、高校3年生の夏前までには、映像授業やオンラインリソースを活用して予習を完了し、その後で学んだ内容を徹底的に定着させる必要があります。

このアプローチは、学校の授業だけに依存せず、独自に学習を進める重要性を強調しています。たとえば、生物や化学などの理科科目では、実際の試験に向けて概念の理解だけでなく、具体的な問題解決能力を養う必要があります。そのため、夏前にはすべての基本的なトピックをカバーし、夏以降は過去の試験問題や問題集を利用して実践的な演習に集中することが効果的です。

このような方法で予習と復習を組み合わせることは、試験での成功を大きく左右します。実際に、多くの受験生がこの戦略を取り入れることで、理科の試験で高得点を達成しています。教室での学習が完了するのを待つのではなく、個々のペースで予習を行い、理解を深めることが、試験における競争力を高める鍵となります。

したがって、受験生は学校の授業進度に頼ることなく、自ら学習計画を立てて実行することが推奨されます。映像授業やその他の学習ツールを活用することで、理科の各分野における知識を確実に身につけ、実践的な問題解決スキルを磨くことが可能です。この戦略により、理科の試験で求められる高度な理解と応用能力を養うことができます。

最後に:千葉大学に合格をするには?

ここまで【千葉大学の必須対策は…?】千葉大学のプロが必須対策を徹底解説【25年度入試】を見てきましたが…。

1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が千葉大学では必要です。

そんな千葉大学に合格するためには?

と考える受験生のために現在、千葉専門塾CHIBA-PASSという塾を運営中。

もし少しでも「千葉大学に合格したい」と考える受験生は共に千葉大学を目指しましょう。

現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。

「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら

アナタの合格を千葉専門塾CHIBA-PASSが応援します。

気になる「千葉大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。

千葉大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。

シンゲキ株式会社 代表取締役社長

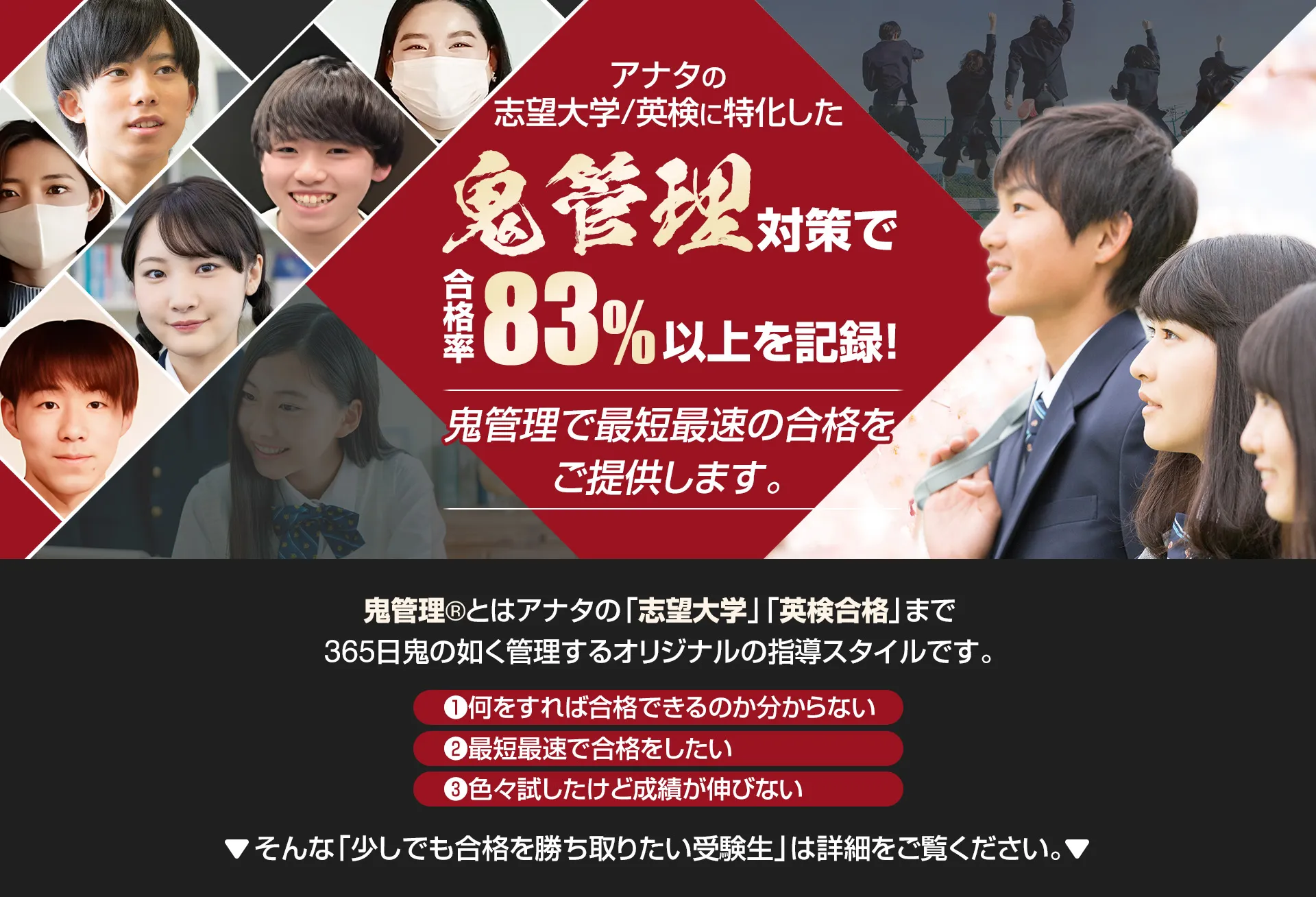

「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。

大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。

出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz

CM放送:テレビ東京など全国15局に放映